糖尿病性末梢神経障害(DPN)は、血糖が高いことが直接の原因だと思われがちです。しかし、実はそれだけではありません。生活習慣や体の使い方、筋肉のバランスも深く関わっているのです。特に、意外なことにお尻の筋肉の弱さが足のしびれに影響することがあります。今回は整体の視点から、この関係と対策について詳しく解説します。

糖尿病性末梢神経障害とは?足のしびれの正体

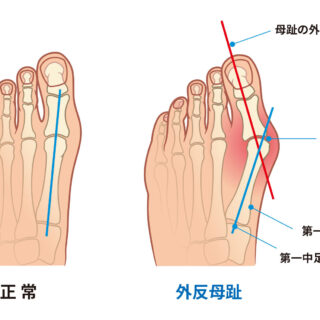

糖尿病の人の足先に現れるしびれや痛み、チクチク感は、神経がダメージを受けているサインです。医学的には、高血糖状態が長く続くことで神経の血流が悪くなり、神経そのものが障害されると考えられています。

しかし、血糖値がある程度コントロールされていても症状が出る人がいます。それは神経自体への血流不足や圧迫、筋肉の弱さによる負荷など、他の要因が絡んでいるからです。

つまり、足の神経障害は血糖だけでなく体の状態全体と密接に関係しているのです。

なぜお尻の筋肉が足のしびれに関係するのか?

ここで注目したいのが臀筋(でんきん)、つまりお尻の筋肉です。お尻の筋肉は歩くときや立つとき、体重を支えて骨盤と股関節を安定させる重要な役割があります。

-

臀筋が弱いと骨盤の安定性が低下し、歩行中に股関節や膝、足首に余計な力がかかる

-

足の神経が引っ張られたり圧迫されることで、足先のしびれや違和感が起きやすくなる

一見「足先の症状にお尻が関係?」と思うかもしれませんが、体はつながった連鎖構造になっています。整体的には、遠く離れた部位の筋力不足が末端に影響を及ぼすのは珍しくありません。

歩き方や姿勢で足のしびれが悪化する理由

さらに、日常の歩き方や座り方のクセも足の神経への負担につながります。

-

長時間の座りっぱなしでお尻や股関節の筋肉が固まる

-

足を組む癖や偏った姿勢で骨盤の左右バランスが崩れる

-

足首や膝の柔軟性が低く、歩くたびに神経が引っ張られる

こうした動きのクセは、血流を悪くしたり神経を圧迫したりして、しびれを悪化させます。逆に、股関節・骨盤・足首の柔軟性と安定性を整えることは、神経症状の改善に直結します。

整体的アプローチでできるお尻の筋肉の改善法

では具体的に、整体の視点からどのようにお尻の筋肉を整え、足のしびれを予防できるのでしょうか。

1. 臀筋の簡単セルフエクササイズ

-

橋のポーズ(ブリッジ)

仰向けで膝を立て、腰をゆっくり持ち上げてお尻を締める

→ 骨盤と股関節を安定させ、臀筋を強化 -

片足立ち+お尻締め

片足で立ち、膝を軽く曲げてお尻を締める

→ 歩行時の骨盤のぶれを防ぎ、神経への負担を軽減

2. 足先までの血流・神経負荷を軽くする方法

-

足首・膝の曲げ伸ばしで循環を促す

-

座りっぱなしの合間に立ち上がって軽くお尻を動かす

-

足先をゆっくり回す、指を開く運動で末端神経を活性化

整体的には「足先のしびれ=足だけの問題」と考えるのではなく、骨盤・股関節・足首の連動を意識することが重要です。

生活習慣の見直しでしびれ予防

さらに、日常生活の中で神経への負担を減らすことも大切です。

-

座りっぱなし・立ちっぱなしの改善

→ 1時間に1回は立ち上がり、軽く歩くかストレッチ -

歩き方・靴の見直し

→ 足裏のアーチを支える靴を選び、つま先・かかとのバランスを意識 -

運動・ストレッチの習慣化

→ 臀筋・股関節・足首を毎日少しずつ動かす

こうした生活習慣の改善は、血糖管理だけでは届かない部分を補い、症状の悪化を防ぎます。

まとめ:血糖管理+お尻ケアで足のしびれを防ぐ

糖尿病性末梢神経障害は「血糖だけの問題」と考えがちですが、実際には筋力・姿勢・歩き方・生活習慣など、体全体の状態と深く関係しています。

特に**お尻の筋肉(臀筋)**は、遠く離れた足先の神経症状にも影響するため、強化と柔軟性の維持が不可欠です。

-

臀筋を鍛える簡単なセルフエクササイズ

-

歩き方・座り方のクセの改善

-

足首や膝の柔軟性を意識した日常ケア

血糖管理と組み合わせることで、しびれやチクチク感を防ぎ、より快適な生活を送ることができます。

-

足のしびれは「足だけの問題ではない」

-

骨盤・股関節・臀筋のバランスが神経に直結

-

毎日の軽い運動・姿勢改善で症状予防

整体的な視点を取り入れながら、血糖管理と合わせて全身ケアを行うことが、糖尿病性末梢神経障害対策の鍵です。

⇩ご予約・お問い合わせはこちら⇩